日本国内でのコメ不足や価格高騰が深刻化する中、備蓄米の行方不明問題が注目されています。

備蓄米は市場価格を安定させるための重要な役割を担っていますが、現在、その一部が所在不明となり、供給不足を悪化させていると指摘されています。

この記事では、備蓄米が行方不明となった背景や、放出の見通し、そしてコメ価格高騰がいつまで続くのかについて詳しく解説します。

備蓄米行方不明なぜ?

備蓄米が行方不明となっている原因には、いくつかの要因があります。

流通管理の不備

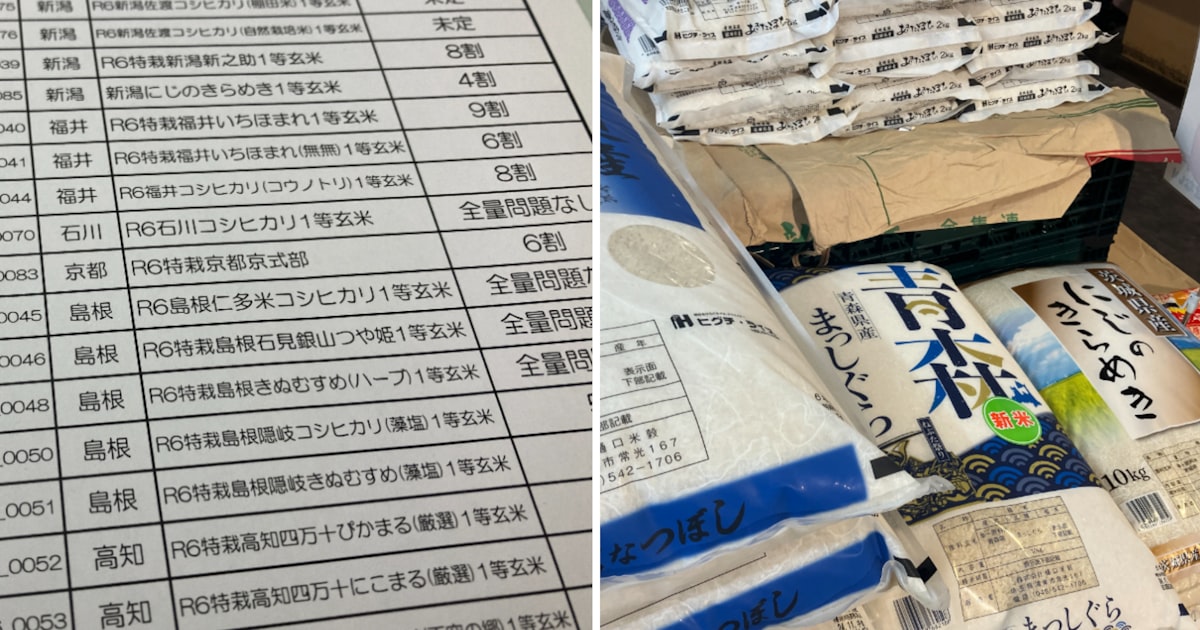

備蓄米は全国各地に分散して保管されていますが、その在庫状況を正確に把握する仕組みが十分に整っていません。

このため、約21万トンもの備蓄米が市場に出回らず、所在が確認できない状況になっています。

一部の業者やブローカーによる投機的な買い占め

コメ価格の上昇を見越して大量に備蓄米を買い占める動きがあり、その結果、市場で流通するコメの量が減少し、価格高騰を招いています。

このような投機的行動は、一般消費者や飲食業界に大きな負担を与えています。

コメ流通自由化

1995年に導入されたコメ流通自由化も影響しています。

それ以前は政府が流通を厳格に管理していましたが、市場原理に委ねられるようになったことで供給網が複雑化し、適切な価格調整や在庫管理が難しくなっています。

このような背景から、備蓄米の行方不明問題は深刻化しており、早急な対応が求められています。

備蓄米放出いつ?

備蓄米放出については、2025年1月末に農林水産省が運用指針を見直し、市場供給不足時にも柔軟に放出できるようになりました。

しかしながら、実際の放出時期についてはまだ具体的には決まっていません。

農林水産省は、市場動向や需給バランスを慎重に見極めた上で判断するとしています。

新たな指針では、備蓄米を市場に放出する際には一定期間内に買い戻す条件が設定されています。

この条件は、市場価格への影響を最小限に抑えるためですが、一方で流通業者や小売業者にとって対応が難しいという課題も生じています。

そのため、迅速かつ効果的な放出には課題が残されている状況です。

また、政府は備蓄米の流通経路や在庫管理体制の見直しも進めています。

追跡システムの導入や透明性向上策を検討しているものの、それらの施策が実現するまでには時間がかかると見られています。

備蓄米放出による供給改善と価格安定への期待は高まっていますが、その実現には政府の迅速な対応が不可欠です。

コメ高騰はいつまで続く?

コメ価格高騰について、多くの消費者や業界関係者が懸念を抱えています。

2023年には猛暑による生産量減少や品質低下などで供給不足となり、それが価格上昇へとつながりました。

また、インバウンド需要の回復や外食産業の活発化も需要増加を引き起こし、高騰をさらに加速させています。

さらに、生産コストの上昇も無視できません。

肥料や農薬などの資材費用や物流費用の増加により、生産者側で価格転嫁せざるを得ない状況となっています。

このような要因から、コメ価格は過去11年間で最も高い水準に達しています。

専門家によれば、この価格高騰は2025年春以降も続く可能性があります。

ただし、新米流通や政府による備蓄米放出などで需給バランスが改善されれば、秋ごろには価格安定への兆しが見えるかもしれません。

しかし、生産コスト増加やさらなる需要拡大といったリスク要因も残されており、高値傾向が長引く可能性も否定できません。

まとめ

備蓄米行方不明問題とそれによるコメ価格高騰は、日本国内で深刻な課題となっています。

流通管理の不備や投機的買い占め、さらには流通自由化による供給網混乱など複数の要因が絡み合い、この問題を悪化させています。

政府は2025年1月末に運用指針を見直し、市場供給不足時にも柔軟に備蓄米を放出できる環境を整えました。

しかしながら、具体的な放出時期は未定であり、市場への効果的な影響には時間を要すると考えられます。

また、コメ価格高騰については、生産量減少や需要増加、生産コスト上昇など複数要因によって引き起こされており、高値傾向は2025年春以降も続く可能性があります。

新米流通や政府対応次第では安定する可能性もありますが、不確定要素も多く残されています。

消費者としては、このような状況下で計画的な購入を心掛けることが重要ですね。

同時に政府には迅速かつ効果的な対応策を講じ、市場安定化へ向けた取り組みを強化していってほしいですね。

コメント